2015.12.10

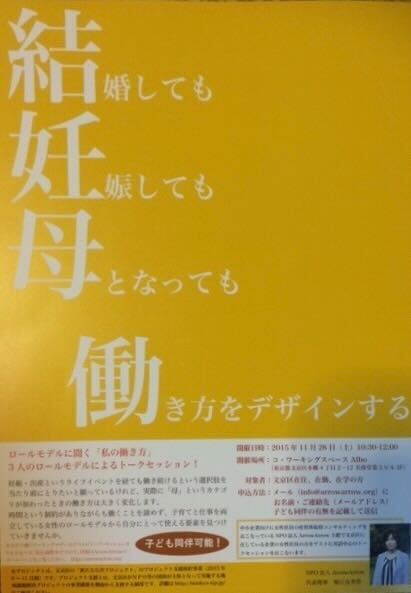

【団体報告】文京区新たな公共プロジェクト・トークイベント「結婚しても、妊娠しても、母となっても働き方をデザインする」開催レポート

2015年11月28日(土)、文京区「新たな公共プロジェクト」として、トークイベント「結婚しても母になっても働き方をデザインする」を開催しました。

妊娠、出産などライフイベントを迎えても自分らしく働き続けたいと願っていても、実際に「母」となると自分の意識も働き方も大きく変化します。さまざまな制約が出来た中でも、働くことを諦めず、子育てと仕事を両立している女性のロールモデルから、自分の働き方をデザインしていく種を見つける時間と考えています。

母となり働いている方、育児休業中の方、いつか働きたいと思っている方、これからライフイベントを迎える方など多様な方に届いて欲しいとおもい企画したプログラムです。

このイベントでは、文京区内で子育てしながら働いているロールモデルとなるようなワーキングマザーをスピーカーにお呼びし、参加者と共に対話をしていきます。

▼スピーカー

株式会社シータス&ゼネラルプレス:奥村康子さん

昨年第二子が産まれ、現在は4歳と1歳、2人のお子さんがおられます。

株式会社東京ドームPR担当:岩瀬奈穂さん

来年小学生になるお子さんがおられます。

参加した方々の自己紹介もしながら会を進行していきました。

パートナーシップについて

妊娠・出産などのライフイベント前から家事についてパートナーはどんな関わり方をしてきたのか、その変化や、仕事を始めてからの変化などを話してもらいました。

岩瀬さんからは、元々はお互いあまり家事をやらない状態だったようですが、結婚・妊娠を期にお互いに分担していくようになり、現在は保育園の送り迎えや夫婦の予定などをエクセルで管理されているようです。

奥村さんからは「私がどれだけ仕事が好きで続けていきたいかを夫に伝え続けました」という強い言葉が出てきました。今回第二子は産後3ヶ月で復帰したけれど私たち夫婦の最適解はこれだった、と2人の納得性が高いことを話しておられました。

特に家事・育児の分担について、奥村さんは出産後にご自身が背負う家事・育児が多いことに悩み、夫に現在の家事・育児の内容を全部抽出したものとそれにかかる分数を記入し、表にしたものを泣きながら見せて説得したことがあるようです。

夫なりに家事育児を分担しているという意識があったとしても、それを見て実際それにどのくらいの時間が割かれていて、どのくらいを担っているのかを可視化しているので互いの差が歴然として、その後夫が率先して動いてくれるようになった、とのことでした。

夫なりに家事育児を分担しているという意識があったとしても、それを見て実際それにどのくらいの時間が割かれていて、どのくらいを担っているのかを可視化しているので互いの差が歴然として、その後夫が率先して動いてくれるようになった、とのことでした。

お2人からは、「コミュニケーションをとることが最低限必要!」と声が上がりました。

岩瀬さんも朝の保育園送りを夫婦で一緒におこない、その後の駅までの通勤時に必要なことを伝え合う時間を捻出しているようです。

岩瀬さんも朝の保育園送りを夫婦で一緒におこない、その後の駅までの通勤時に必要なことを伝え合う時間を捻出しているようです。

海外でのパートナーシップについて

参加者のお一人に男性で国外で子育てをしている人がいまして、その方からは国によって夫婦の取り組み方が全然違うという話もあがりました。

例えば、香港では出産まで政府が夫婦をバックアップし、夫はどのように出産前後ケアしていくかを教え込まれていくそうです。

また、日本の女性は家事を遣り過ぎている傾向にあるのではと指摘され、

請け負うことで「家事=妻の仕事」だという認識が夫婦間で互いに生まれてしまうので「NO」ということも必要ではないかということも。

オランダでは、妻側の転勤で夫がついてくるようなケースもあり、男性/女性ではなく、個と個で生きていくことがなされているそうです。

参加者も少しずつ固定観念がほどかれてきた印象を受けました。

子育てと仕事の両立・働き方について

会社の制度を上手に使うコツや両立について意識していることや会社側にアクションしていることなどがあるかの話にうつりました。

「私は、結婚後に上司や会社に何度も『仕事は好きだけど、私はこども生みますからね』ということを伝えていましたね」と岩瀬さん。オフィシャルではなく飲みの席であってもいいので、上司にそんな布石を打っておく事でいざ本当に妊娠したときの上司側の心づもりも変わる様子。

また、普段から子どもの状態の細かい話をあえて上司に伝え、風通しをよくしておくことで、今どんな状況なのかを知っていてもらうように努めているようです。

奥村さんは、第一子出産後部署が変わり、当時男性管理職である上司は「子どもがいるんだからいいよ」と配慮してもらうようなことが多くなってモチベーションが変わってしまいそうだったとのこと。

そこで奥村さんは一歩踏み込んで、その上司に対して自分からテリトリーに入る努力をしていったそうです。

この日だけは残業できることを伝え(その場合お子さんのお迎えはパートナーなどが請け負っている体制をつくっているのでしょう)、「これ私やれますから!」とアピールしていったり。

そこで奥村さんは一歩踏み込んで、その上司に対して自分からテリトリーに入る努力をしていったそうです。

この日だけは残業できることを伝え(その場合お子さんのお迎えはパートナーなどが請け負っている体制をつくっているのでしょう)、「これ私やれますから!」とアピールしていったり。

「短い時間でしか働けないからできない」ではなくて「短い時間だけどここまでできる」というスタンスを見せていくやり方にしていったことで上司の対応も変わってきたそうです。

岩瀬さんも「そうそう!私もこの日できます!ということをちゃんと伝えるようにしています」と呼応していました。

仕事ができる日、できない日をちゃんと周囲に出していかないと請け負いすぎたり暇になりすぎたり。そしてできないことはできないんだということを自分自身が認識して周りに伝えていくことも大事だと。

代表の堀江からも「自分が1番働いている時と今とを比べたら苦しくなりますものね」と同意の声があがりました。

参加者との対話

トークセッションでの話題は参加者の悩みとも繋がっていました。

仕事復帰するときは時短がいいかフルタイムがいいか考えてしまうということが質問にあがってきました。

奥村さんからの離乳食が終わるくらいまでは時短でもいいのかもという意見や、岩瀬さんからはフルタイムとしたときにどうしても自分がフルで働いていたときとの乖離が起きるので戸惑うことが増える可能性があると注意点もありました。

時短をとるという働き方の選択をしたときに、会社にどのように評価してもらっていたのか?という質問も参加者よりあがりました。

「私、出世したいんですよね。」とキッパリと返答した岩瀬さん。そのために「何をいつまでにどのくらいの成果で出せばいいですか?」と必ず上司に聞き求めているものを把握するだけではなく、自分の業務+3%を積み重ねていくことで成果は出せる、評価をもらえる可能性を出せるように動いていくことが時短でもできるし、実践してきていることだと話されました。岩瀬さんが手がけた「アソボーノ!」はご自身のライフイベントが絡み3%の成果を少しずつ上乗せしていった大きな成果物だったのです。

「時間が短くなって今まで通りの成果を出せないとなった時、別の評価軸を見つけるようにしました」と奥村さん。復帰後畑違いの仕事についたけれど、自ら出産後の女性の働き方シートをつくるなどして、社内からではなく社外から評価をもらえるように助成金申請やワークライフバランス認定などの取組へ関わっていった、とのこと。

お二人の話を聞いて3つが共通点として見えてきました。

・優先順位がはっきりしていること・時間がないことは弱みかもしれないが、子育てしながら働いているとその弱みは変えようがない。そうであれば何を変えるか=自分を変えていくしかない。・仕事も家庭も夫もいるという現状はとても幸せだということを認識している

ロールモデルの強さとアクションを聞けるだけではなく、参加者との双方向で話が展開できましたので、場が温まりよい対話の場となりました。

ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

左:岩瀬さん、真中:堀江、右:奥村さん

▼文京区・新たな公共プロジェクト本プロジェクトは、2015年8~11月期に、文京区の「新たな公共プロジェクト」のプロジェクト支援を受けた事業です。

新たな公共プロジェクト | 文京区